「シリーズ 環境社会学講座」全6巻、2023年4月刊行開始!

(記事最終更新:2025年4月)

2023年4月より、「シリーズ 環境社会学講座」全6巻の刊行を開始いたします。

《既刊》

シリーズ既刊書一覧

https://www.shinsensha.com/?s=環境社会学講座

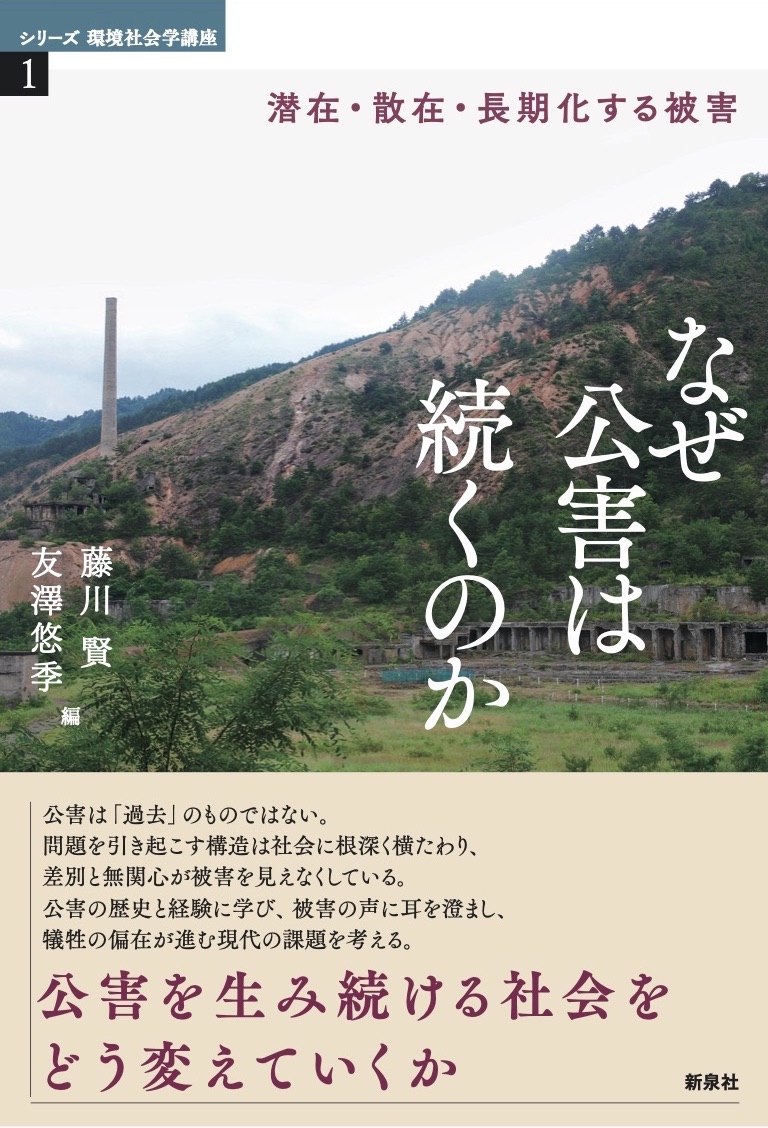

1 なぜ公害は続くのか(藤川 賢・友澤悠季編)2023年4月刊

https://www.shinsensha.com/books/5499/

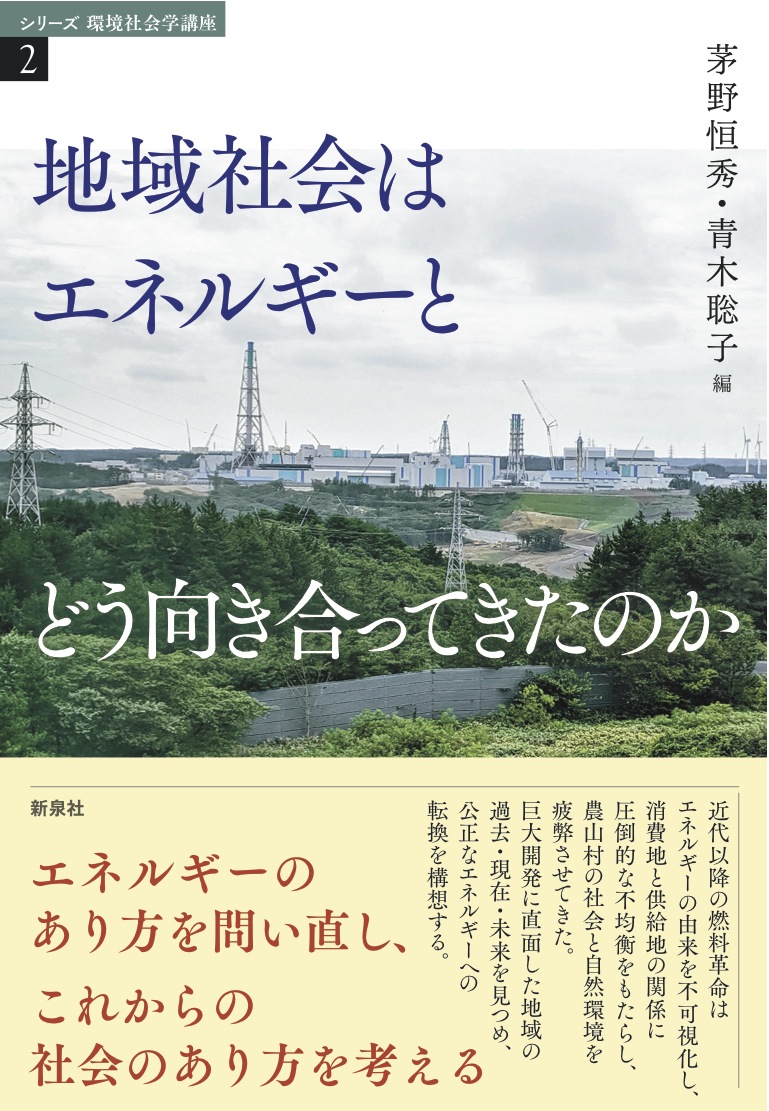

2 地域社会はエネルギーとどう向き合ってきたのか(茅野恒秀・青木聡子編)2023年6月刊

https://www.shinsensha.com/books/5653/

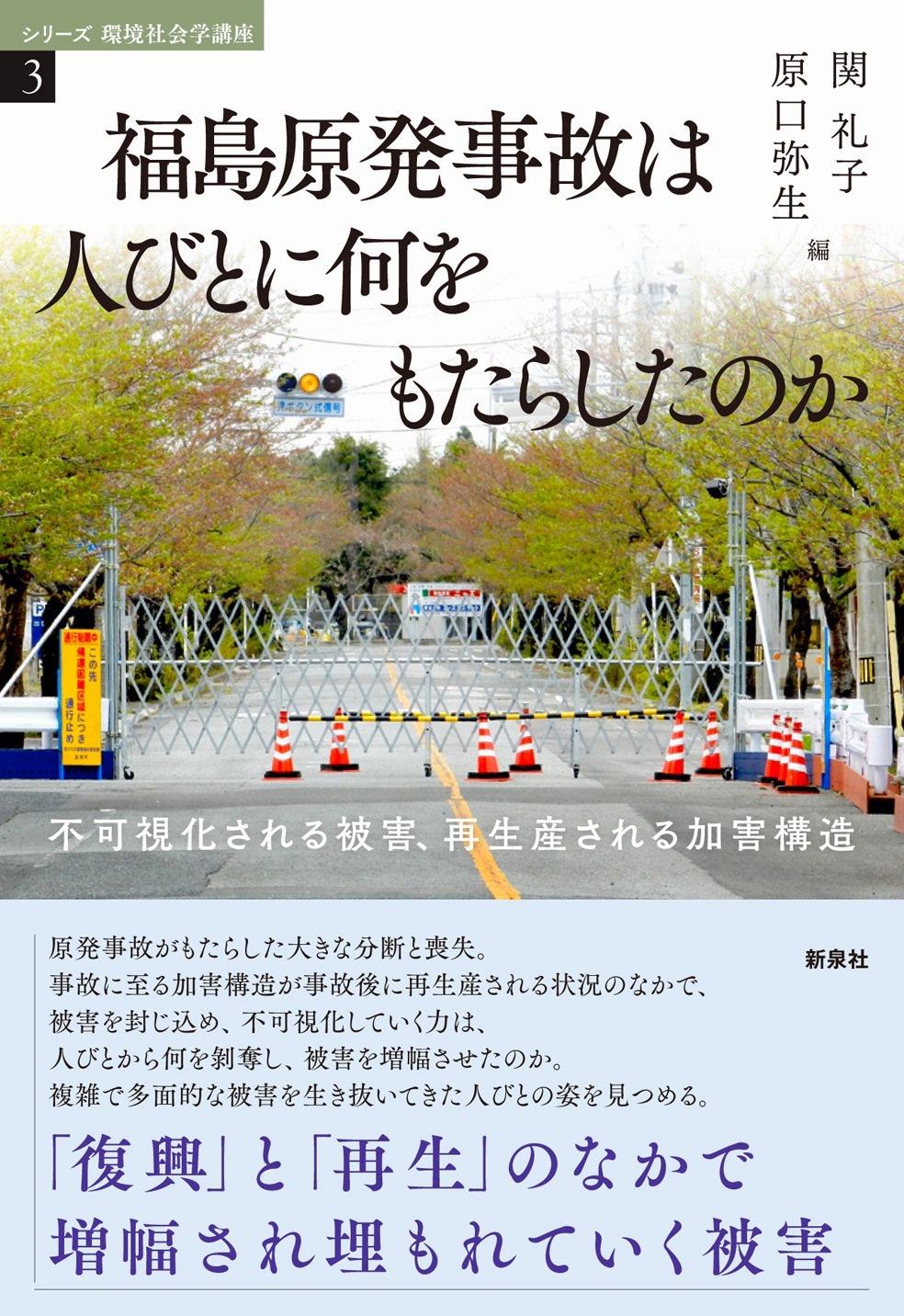

3 福島原発事故は人びとに何をもたらしたのか(関 礼子・原口弥生編)2023年9月刊

https://www.shinsensha.com/books/5758/

6 複雑な問題をどう解決すればよいのか(宮内泰介・三上直之編)2024年3月刊

https://www.shinsensha.com/books/6146/

《続刊》

4 答えのない人と自然のあいだ(福永真弓・松村正治編)2025年5月刊

https://www.shinsensha.com/books/7193/

5 持続可能な社会への転換はなぜ難しいのか(湯浅陽一・谷口吉光編)2025年6月刊

https://www.shinsensha.com/books/7236/

シリーズ全6巻の情報や刊行予定等は、弊社ウェブサイト、SNS等で随時おしらせいたします。

*twitter「シリーズ 環境社会学講座」

https://twitter.com/env_socio_shin

*「シリーズ 環境社会学講座 刊行にあたって」

気候変動、原子力災害、生物多様性の危機——、現代の環境問題は、どれも複雑な広がり方をしており、どこからどう考えればよいのか、手がかりさえもつかみにくいものばかりです。問題の難しさは、科学技術に対するやみくもな期待や、あるいは逆に学問への不信感なども生み、社会的な亀裂や分断を深刻化させています。

こうした状況にあって、人びとが生きる現場の混沌のなかから出発し、絶えずそこに軸足を据えつつ、環境問題とその解決の道を複眼的にとらえて思考する学問分野、それが環境社会学です。

環境社会学の特徴は、批判性と実践性の両面を兼ね備えているところにあります。例えば、「公害は過去のもの」という一般的な見方を環境社会学はくつがえし、それがどう続いていて、なぜ見えにくくなってしまっているのか、その構造を批判的に明らかにしてきました。同時に環境社会学では、研究者自身が、他の多くの利害関係者とともに環境問題に直接かかわり、一緒に考える実践も重ねてきました。

一貫しているのは、現場志向であり、生活者目線です。環境や社会の持続可能性をおびやかす諸問題に対して、いたずらに無力感にとらわれることなく、地に足のついた解決の可能性を探るために、環境社会学の視点をもっと生かせるはずだ、そう私たちは考えます。

『講座 環境社会学』(全五巻、有斐閣、二〇〇一年)、『シリーズ環境社会学』(全六巻、新曜社、二〇〇〇—二〇〇三年)が刊行されてから二〇年。私たちは、大きな広がりと発展を見せた環境社会学の成果を伝えたいと、新しい出版物の発刊を計画し、議論を重ねてきました。

そして、ここに全六巻の『シリーズ 環境社会学講座』をお届けできることになりました。環境と社会の問題を学ぶ学生、環境問題の現場で格闘している実践家・専門家、また多くの関心ある市民に、このシリーズを手に取っていただき、ともに考え実践する場が広がっていくことを切望しています。

シリーズ 環境社会学講座 編集委員一同